有人的地方就有争议,法律修订征求社会意见也不能例外。

近期,《中华人民共和国治安管理处罚法(修订草案)》第34条内容引发了公众高度关注和热烈讨论。

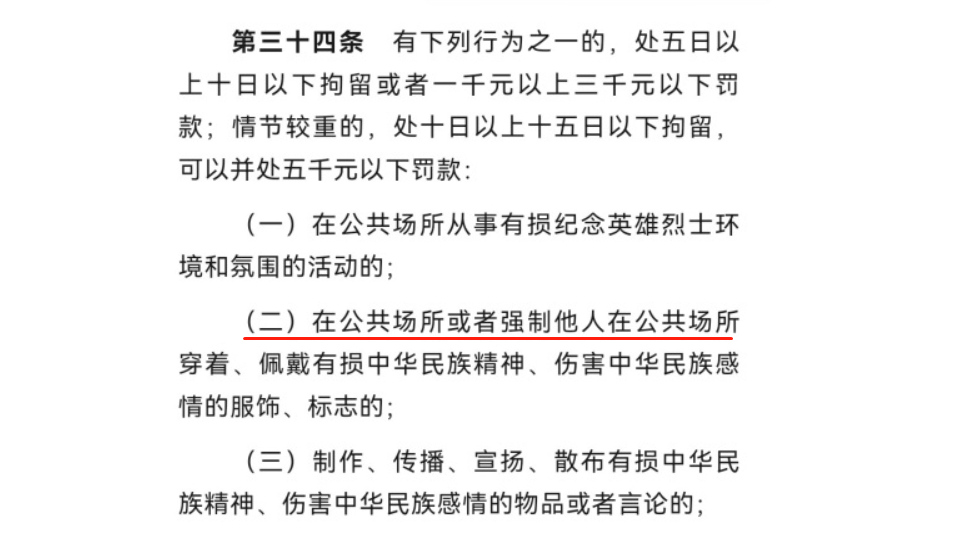

第34条其中的两款内容: “在公共场所或者强制他人在公共场所穿着、佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志的”。

“制作、传播、宣扬、散布有损中华民族精神、伤害中华民族感情的物品或者言论的”。

有涉及以上两条的言行,将被拘留和罚款。

其中, “有损中华民族精神”和“伤害中华民族感情” 两个行为概念的描述在网上引起了争议,有人表示欢喜,也有人表示担心。

担心什么呢?公众担心第34条会演变成类似“互殴”和“寻隙滋事”判决现象,也让人想起上个世纪的“流氓罪”,如果今天因为穿衣服而冒犯了民族感情,那么明天会不会因为吃东西又违背了民族精神?

因为“有损民族精神“和”伤害民族感情”都是很抽象的描述,在具体社会执法实践当中也只能依赖于执法人员的自身判断。

问题来了,因为欠缺具体的明文规定和约束机制,一来,它实际上加大了执法人员的执法难度和困境。

一个言论、一个穿衣行为、一个物品到底有没有有损民族精神和伤害民族感情?这个裁判权笼统地交给了基层执法人员。然而,现实中的执法人员的法制理念与思想境界也存在参次不齐的情况,这就很可能变成执法者个人发挥的空间,即使所有执法者都具有相同的初心,那么在执法过程中也可能产生动作或流程变形,造成不良社会影响。

二来,如果该条文变成了令人防不胜防的道德审判机制,那么过高估计一种穿衣服或者言论的社会行为,将对个人的生活自由形成过度压抑并催生民众不信服的心理,不仅创造了腐败寻租的空间,而且还会刺激民粹主义和极端民族主义情绪的蔓延,反倒是无形中伤害了中华民族的公众感情。

如果法律正式颁布,那么公民在公共场合穿衣服和佩戴等行为就受到约束和限制,搞得不好就可能违法了,要接受处罚。其实,即使不规定,不处罚,在公共场合穿衣服出格、言论出格的只是极少数的人。近年来,但凡社会上出现违背公序良俗的服装穿着和言论行为,已经遭到了网络舆论的批判和当地管理者的教育。

然而,法律本身存在的意义就是为了约束极少数人的行为,从而无差别地对待所有公民的可能行为,将所有公民纳入到被怀疑和防范的框架里面。但是,框架越是笼统和模糊,公众的社会未知心理阴影面积就越大,担心程度就更高。

就好比张三对李四说,你给我等着,但又不说明等什么,这样的情景只能让李四更加担心。

中华民族是56个民族多元一体的大家庭,有损中华民族精神和伤害中华民族感情的行为具体要怎么评估和计算?以谁为主体?恐怕需要从法律的层面加以框定。

按理说,为了有助于形成社会法制共识,“伤害中华民族感情”的描述完全可以写得具体一些,比如禁止在公共场合穿着二战时期法西斯国家的军装,或者汉奸等打扮模样,那样就可以避免很多不必要的争议。

但是,公众能想到的问题,法律草案制定团体肯定能想得到,那为什么不明写呢?原因可能在于这款法律条文不方便把话说透、说得很具体。

试想一下,假如第34条明文规定不允许在国内公共场合穿日本和服,鬼子军装,那会不会导致国家外交层面的被动和国际民族的对立?会不会导致别的国家跟风禁止穿汉服、唐装和中山装?

然而,在立法条文没有正式写具体之前,先通过一场聪明的公众大讨论最后再具体化,走一个曲线也不失为一个漂亮的说法:民意如此。

既然“中华民族精神”和“中华民族情感”的概念的标准不能量化,难以细化衡量,在理解层次上存在歧义和争议以及行为伤害的程度与标准不好评估等等,那么,在执法流程当中不妨增加公审机制。

某个穿衣服的行为、某个言论等等是不是伤害了民族情感,在有争议的情况下,不适合仅仅由一个执法人员作出判断,更应该参考公审团和社会舆论的意见,综合大多数人的意见得出结论。让这个程序运行在集体审判的阳光之下,从而避免了将公平严肃的执法行为沦为个体执法者的认知所替代的有限境地,也能最大限度地避免该条文沦为开启道德审判甚至发动国家惩罚的工具。

这场争论的结果暂不可知,但本文知道的是,虽然中华民族的情感还不至于那么脆弱,但是民族感情其实和个人感情一样,也需要主动保护和珍惜,但不适合用一种模糊不清,含糊笼统的法律文字来护驾。

因此,修订法律旨在打击和预防不法犯罪分子的同时,更应该保护广大民众的潜在权利,避免公众的权利因为法律条文的漏洞而受到无意伤害。

随着反贪扫黑,依法治国的推进,随着近年来一大批陈年旧案的告破,公众看到了法律的威力和尊严,法律的正面效应激发了民众参与修订法律的意识和热忱。

作为一个公民,响应全国人大号召给立法草案提意见是本文的初心,立法机关也是持慎重态度,不然,为什么要广泛征求社会公众意见?

只有参考了社会民情和舆论,取得了普遍共识的律法条文才能经得起实践检验,才能形成坚实的执行社会民意基础,才能更好地维护中华民族的感情和精神。